Über die Sammlung | Sammlungsgeschichte | Zugang | Weiterführende Hinweise

2 Bibl. I, 5955 Inc. Rara Cim.

Materialart

Inkunabeln

Umfang

3.090

Status

fortlaufend

Zeitraum

1454 bis ca. 1500

Region

Europa

Erschließung

vollständig erschlossen

Standort

Historisches Gebäude

Kontakt

Über die Sammlung

Die Göttinger Inkunabelsammlung umfasst 3090 Bände aus der Frühzeit des Buchdrucks. Entsprechend der universalen Ausrichtung der Bibliothek, die seit ihrer Gründung ein Leitprinzip der Erwerbung darstellt, sind Werke aus allen Wissenschaftsgebieten vertreten. Einen Schwerpunkt bilden die klassische Antike und die Theologie. Als Institution der Aufklärung legte die Universitätsbibliothek zudem großen Wert auf den Ankauf naturwissenschaftlicher Literatur sowie von Werken zur Mathematik und Astronomie. Weitere bedeutende Wissensgebiete sind die Rechtswissenschaften, die Medizin sowie die „Artes liberales“ insgesamt. Hinzu kommen außerdem rund 100 Postinkunabeln aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, deren Datierung zum Zeitpunkt der Erwerbung unbestimmt war.

Ungefähr die Hälfte der Inkunabeln wurde im deutschsprachigen Raum gedruckt; zu den führenden Publikationsorten zählen Straßburg, Köln, Nürnberg, Basel, Augsburg und Leipzig. Mehr als ein Drittel stammt aus Italien, vor allem aus Venedig. Es folgen Frankreich, die Niederlande, England, Schweden, Spanien und Portugal. Aus England sind nur elf Inkunabeln überliefert, denen jedoch aufgrund der bescheidenen Anfänge der englischen Buchproduktion im 15. Jahrhundert ein besonderes Gewicht zukommt.

Die Göttinger Inkunabelsammlung zeichnet vor allem auch ihr Reichtum an volkssprachigen Drucken, sowohl der älteren deutschen Literatur als auch von Werken in anderen Sprachen, aus. So besitzt die Bibliothek beispielsweise einen der ersten englischsprachigen Drucke aus der Werkstatt William Caxtons (um 1422–1491): The Dicts or Sayings of the Philosophers, eine umfangreiche Sammlung der wichtigsten Aussagen klassischer und orientalischer Philosophen der Antike und des Mittelalters. Von dieser zweiten Ausgabe sind nur fünf Exemplare bekannt, von denen das Göttinger das einzige außerhalb Englands ist.

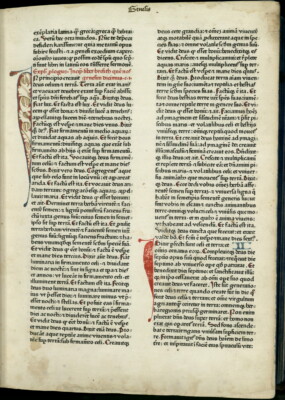

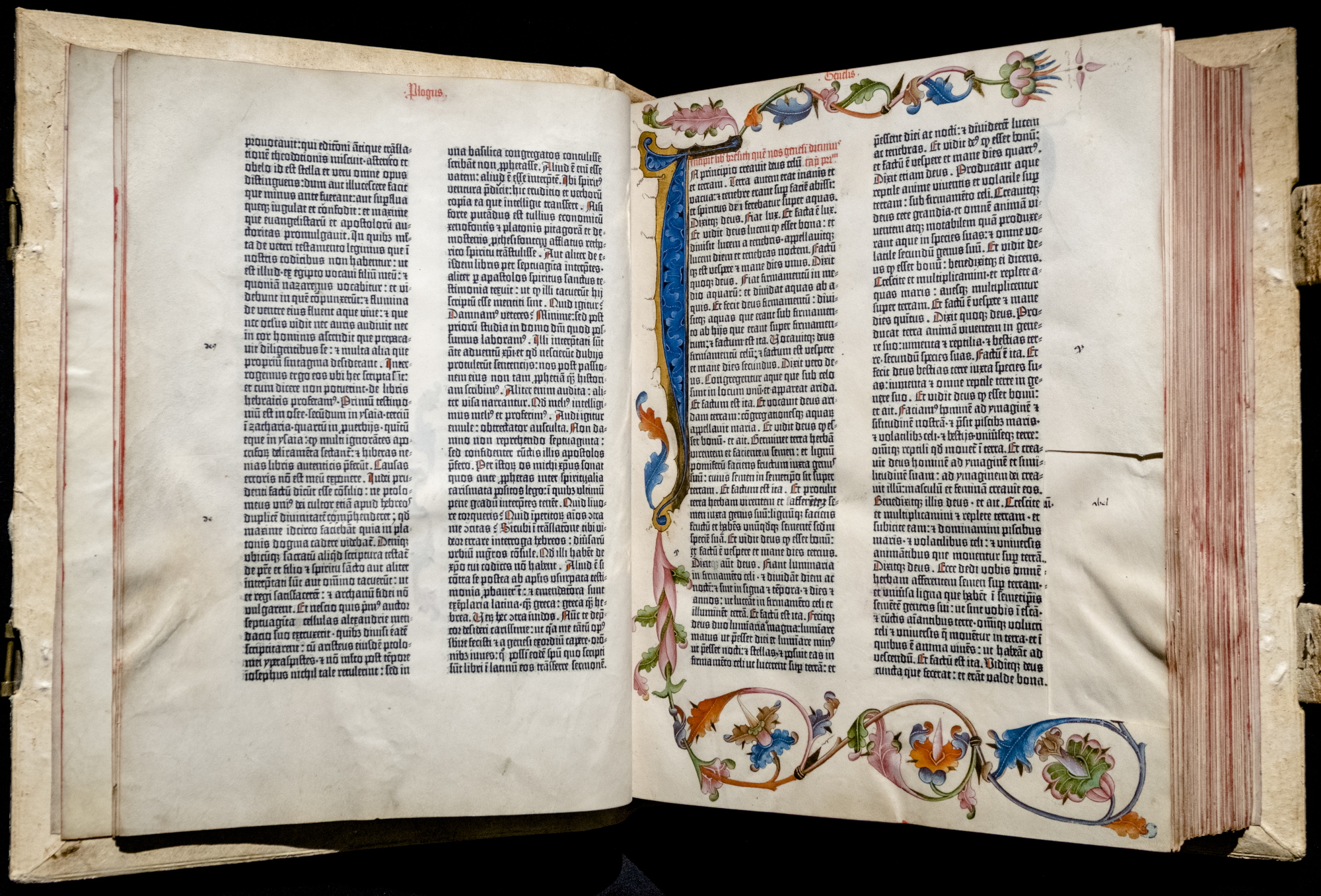

Die wertvollste Göttinger Inkunabel ist die sogenannte Gutenberg-Bibel von circa 1454, das erste Buch, das in Europa mit beweglichen Lettern gedruckt wurde. Nur vier vollständige Exemplare, gedruckt auf Pergament, haben sbis heute überdauert, von denen sich eines im Besitz der SUB Göttingen befindet. Seit 2001 gehört das Göttinger Exemplar zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Besondere Stücke

- 2 Bibl. I, 5955 Inc. Rara Cim. – Gutenbergbibel (B42), Mainz: Johannes Gutenberg, um 1454

- 2 Bibl. I, 6002 Inc. Rara – Bibel (B48), Mainz: Johannes Fust, Peter Schöffer, 14.8.1462

- 4 Auct. Lat. II, 3236 Inc. Rara – Cicero: De officies, Rom: Konrad Sweynheym, Arnold Pannartz, 24.1.1469

- 4 Philos. I, 6940 Inc. Rara – Dicta philosophorum, englisch, Westminster: William Caxton, 18.11.1477/1479

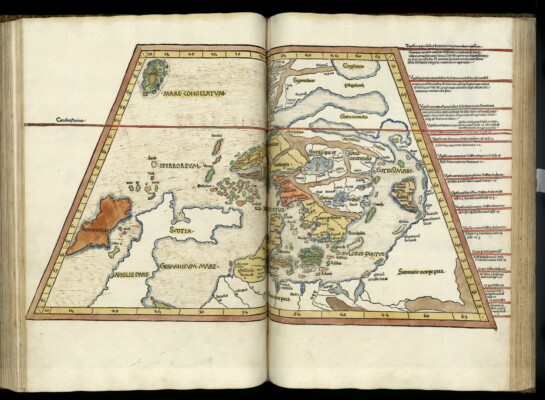

- 2 Auct. graec. V, 4145 Inc. Rara – Ptolomäus: Cosmographia, Ulm: Lienhart Holl, 16.7.1482

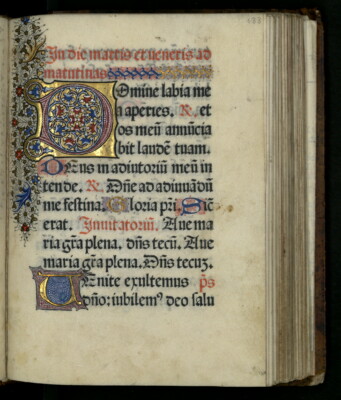

- 8 H. E. Rit. I, 8158 Inc. Rara – Officium Beatae Mariae Virginis, Valencia: Drucker des Officium BMV, 7.11.1486

Sammlungsgeschichte

Obwohl die Universitätsbibliothek Göttingen erst 280 Jahre nach dem Beginn des Inkunabeldrucks gegründet wurde, verfügt sie über eine bemerkenswerte Sammlung von Wiegendrucken. Dies ist vor allem auf die Erwerbungspolitik der Bibliothek zurückzuführen, die von Anfang an darauf abzielte, nicht nur die wissenschaftlich relevante Literatur der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit systematisch zu sammeln. Zum Gründungsbestand der Bibliothek zählten lediglich 43 Inkunabeln, die größtenteils aus der Schenkung der Bülowschen Bibliothek stammten.

Bereits in den ersten Jahrzehnten nach der Bibliotheksgründung erwarb die Universitätsbibliothek rund 340 Inkunabeln, sowohl in Deutschland als auch auf dem internationalen Markt. Eine der zentralen Bezugsquellen war der Londoner Buchhändler Thomas Osborne (gest. 1767). Durch die Londoner Verbindung gelangten auch einige Bücher aus der von Robert Harley (1661–1724), dem ersten Earl of Oxford, gegründeten Bibliothek Harley mit ihren charakteristischen roten Maroquineinbänden nach Göttingen.

Mehr als drei Viertel des Inkunabelbestandes wurden zwischen 1764 und 1812 während der Amtszeit des Altphilologen Christian Gottlob Heyne (1729–1812) angekauft. Viele dieser Werke stammen aus privaten Sammlungen, die nach dem Tod ihrer Besitzer zum Verkauf angeboten wurden. Auf diese Weise gelang es Heyne, Bände aus den Nachlässen von Johann Matthias Gesner (1691–1761), Georg Christian Gebauer (1690–1773), Johann Christoph Gottsched (1700–1766) und Gottfried Thomasius (1802–1875) für die Universitätsbibliothek zu gewinnen.

Eine weitere bedeutende Provenienz der Frühzeit war die Stadtbibliothek Nürnberg, die 1778 mindestens 171 Inkunabeldubletten an die Göttinger Bibliothek verkaufte. Den Abschluss der umfangreichen Erwerbungen in der Ära Heyne bildete der Ankauf von 504 Wiegendrucke aus der Sammlung des Hofrats und Geheimen Kanzleisekretärs Friedrich Wilhelm von Duve (1707–1785), bekannt als Monumenta typographica.

Nach dem Tod Heynes gingen die Inkunabelerwerbungen der Bibliothek deutlich zurück. Größere Zuwächse erfolgten im 19. Jahrhundert vor allem durch staatliche Zuweisungen aufgelöster Institutionen; darunter z. B. die Übernahme von Büchern aus dem Alexander-Stift zu Einbeck im Jahr 1831 sowie 1853 aus der aufgelösten Ritterakademie zu Lüneburg, dem ehemaligen Michaeliskloster (Bibliothek des Klosters St. Michaelis in Lüneburg).

Im beginnenden 20. Jahrhundert wurden aufgrund begrenzter finanzieller Mittel nur noch wenige Inkunabeln erworben. Der letzte umfangreichere Zugang fand im Jahr 1953 statt, als der Bibliothek die wertvolle Sammlung des verstorbenen Ministerialdirektors Oskar Mulert übergeben wurde (Oskar-und-Ilse-Mulert-Stiftung). Seit den 1960er Jahren wird die Inkunabelsammlung vorwiegend durch Ankäufe bei Auktionen und aus Antiquariaten ergänzt.

Zugang

Kataloge, Datenbanken und weitere Findmittel

Die Inkunabeln sind als Teil des historischen Druckbestandes in den elektronischen Katalogen der SUB Göttingen (GUK und GöDiscovery) verzeichnet. Wissenschaftliche Beschreibungen, Informationen zu Exemplarspezifika und Provenienzen sind dem 2024 abgeschlossenen, vierbändigen Katalog zur Göttinger Inkunabelsammlung zu entnehmen.

Der Göttinger Inkunabelbestand ist darüber hinaus in einer Reihe von nationalen und internationalen Findmitteln nachgewiesen. Dazu gehören z.B. der Gesamtkatalog der Wiegendrucke, INKA, ISTC und MEI.

- Helmut Kind: Incunabula Gottingensia. Inkunabel-Katalog der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 3 Bde., Wiesbaden 1995–2011; Bd. 4 bearb. von Helmut Rohlfing, Wiesbaden 2024. ↗GUK

- Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) (bis Hord, Jobst)

- Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)

- Inkunabelkatalog INKA (bis Biblia)

- Material Evidence in Incunabula (MEI): Göttinger Inkunabeln in Auswahl

Vor Ort

Die Inkunabeln können über die Online-Kataloge der SUB Göttingen (GUK und GöDiscovery) bestellt werden. Voraussetzung dafür ist ein Bibliotheksausweis der SUB Göttingen. Personen, die nicht der Georg-August-Universität Göttingen angehören, können dafür einen Gastnutzerausweis beantragen. Bis zur Bereitstellung dauert es einen halben Tag, die Bände dürfen ausschließlich in Präsenz im Lesesaal im Lesesaal für Handschriften und Seltene Drucke im Historischen Gebäude eingesehen werden.

Signatur

Die Inkunabeln sind in die fachwissenschaftliche Systematik der SUB Göttingen eingeordnet. Ihre Signaturen enden mit dem Kürzel „Inc.“. Besonders seltene und wertvolle Stücke sind zudem mit der Angabe „Rara“ versehen, z.B. 8 Hist. Am. I, 502 Inc. Rara. Die Gutenbergbibel trägt die Signatur: 2 Bibl. I, 5955 Inc. Rara Cim.

Digital

Über das Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ) steht eine kleine Auswahl von Inkunabeln digital zur Verfügung. Eine Digitalisierung der Göttinger Unica ist geplant. Einzelseiten können als PDF oder JPG heruntergeladen werden, die bibliographischen Angaben werden über die Formate BibTex, RIS und EndNote bereitgestellt. Weiterhin werden die Meta- und Strukturdaten unter freier Lizenz in METS und IIIF angeboten. Eine Digitalisierung des mittelalterlichen Bestandes ist geplant.

Weiterführende Hinweise

- Gutenberg und seine Wirkung. Katalog zur Ausstellung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen vom 23. Juni bis 29. Oktober 2000, hg. von Stephan Füssel und Helmut Rohlfing, Frankfurt am Main 2000. ↗GUK

- Helmut Kind: Friedrich Wilhelm von Duves Inkunabelsammlung, in: Gutenberg-Jahrbuch 66 (1991) S. 353–363.

- Helmut Kind: Die Geschichte der Inkunabelsammlung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, in: Bibliothek und Wissenschaft 29 (1996) S. 126–132.

- Helmut Kind: Einleitung, in: ders.: Incunabula Gottingensia. Inkunabel-Katalog der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Bd. 1: Abteilung Adagia bis Biblia, Wiesbaden 1995, S. 1–12. ↗GUK

- Helmut Kind, Helmut Rohlfing: Gutenberg und der europäische Frühdruck. Zur Erwerbungsgeschichte der Göttinger Inkunabelsammlung, Göttingen 1995. ↗GUK

- Wilhelm Martin Luther: Die nichtliturgischen Musikinkunabeln der Göttinger Bibliothek, in: Libris et litteris. Festschrift für Hermann Tiemann zum 60. Geburtstag am 9. Juli 1959, Hamburg 1959, S. 130–148. ↗GUK

Verwandte Sammlungen

Luthersammlung

Historische Drucke des 16. Jahrhunderts, die mit Martin Luther als Verfasser, Übersetzer oder Herausgeber verknüpft sind

Gebauers Deutsche Bibliothek

Sammlung älterer deutscher Literatur aus dem Besitz Georg Christian Gebauers

Gründungsbestand

Handschriften, historische Drucke und Karten aus der Gründungszeit der Göttinger Universitätsbibliothek